みなさんこんにちは!デザイナーの久米川です!

これまではWebデザインに関する記事を書いてきましたが、今回はすこし視点を変えた記事をお届けします。僕たちトゥモローゲートのメイン事業であるブランディング事業。その要となる「企業ロゴ」ができるまでの過程です。

どの企業も必ずと言っていいほど設定しているロゴマーク。

カッコいいな。尖っているな。カワイイな。

そんなザックリとした感想を持つことはあっても「この企業のこういうブランドがこのデザインに反映されているのか…」という視点でロゴを分析する機会は少ないと思います。

でも、ロゴマークは企業ブランドの象徴であり、そこに理念や思想を反映することが長期的で本質的なブランディングにつながるほど重要なものです。そこで今回の記事では僕が実際にデザインさせていただいた企業ロゴを例に出しながら、企業ブランドとロゴの関係性をお伝えしていきます。

ブランディングに興味のある経営者様、すでにブランディングに着手している企業様、ブランディングに関するデザインを手がけていきたいデザイナーのみなさま。ぜひ最後までご覧くださいね。

それではいってみましょう!

はじめから知っておきたいロゴ制作事情

企業ロゴはなぜ重要か

ロゴは企業の“顔”であり、最小単位のブランドです。名刺、Web、オフィス、商品など、あらゆる接点で最初に目に入るからこそ、そこに一貫性がないとゆっくり静かに信頼が削れていきます。記号化された“らしさ”は言葉より早く届き、採用や社内の誇りとしても効いていきます。だからこそ、見た目の「きれい」だけでなく、運用に耐える設計まで含めて考える必要があるのです。

そんな大事な企業ロゴを他人任せに「とりあえずお願い〜」なんてできますか?誰よりも依頼者がここを理解しておくべきです。

依頼前に“これだけは”揃えるべき

ロゴは「完成した瞬間」より「使い続ける時間」が圧倒的に長いもの。だからこそ最初の情報共有がとても重要です。

準備しておく情報は、目的/使用シーン(名刺・Web・看板など。最小サイズや反転使用も)/参考と禁則(好き嫌いの参考に加え“やらない・やれないこと”)/予算と納期の優先順位/意思決定体制(誰がいつ決めるか)の5点。これらが明確だと、見積りの精度が上がり、進行速度も体感でぐっと上がります。逆に曖昧だと、最後に“えらいひとの好み合戦”でぐったりになりがちです…(誰も得しない)

自分たちで把握しておくべきこと

依頼先の選び方は「どこまでの範囲で使うのか」「どれくらい長く使うのか(5年以上?)」「社内の合意形成がどれほど難しいか」で決まります。

用途が限られ、要件が固まっているならフリーランスがスピーディ。既存ブランドの延長で整えたいなら制作会社。理念から言葉を整えて長く使う“設計”までを求めるなら僕たちトゥモローゲートのようなブランディング会社が向いています。

あくまで傾向ですが、制作期間と費用感は、フリーランスで2〜4週間・10〜50万円、制作会社で1〜2か月・50〜200万円、ブランディング会社で2〜3か月以上・150〜600万円が目安。もちろん利用範囲や修正回数、マニュアルの有無などでどれも変動します。

発注者視点で見るロゴ制作フロー

1.初回相談と目的整理

課題・用途・制約を共有。参考と「やらないこと」もこの段階で。初回30分で進行の8割が決まること、意外と多いです。

2.依頼要件のすり合わせ

成果物(ロゴ/CI/ガイド/名刺など)、納期、修正回数、意思決定の段取りを文字に落とします。仕様でのあいまいな認識は後からお互いに高くつきます。

3.見積りとスケジュール確定

追加費用が発生する条件(修正回数の上限、派生ツール)は先に線を引いておくと、みんなしあわせです。

4.リサーチとヒアリング

理念・事業・競合・市場。実使用環境(最小サイズ、反転、背景色)まで前提にして要件化。ここを急ぐと、どこかでツケが来ます(経験談)。

5.方向性提案(言葉や参考 → 形)

まず言葉(コンセプト)や参考での方向性確認に合意してから、形(スケッチ)へ。言葉でズレているのに、形で合わせるのはだいたい無理です。依頼者側の意識統一もここでやります。

6.初稿(複数案)とフィードバック

評価軸は「ブランドらしさ」「視認性」「展開性」。好み合戦を避け、要件に照らして選びます。

7.ブラッシュアップ

余白、線幅、最小再現、反転、単色テスト。運用で破綻しないかをひとつずつ確認。僕はここから職人モードに黙って入っていきます。

8.最終納品

ai/svg/png、縦横版・白黒版、レギュレーション例つきの運用マニュアルまで。マニュアルが“生きている”と社内の微調整バトルが減ります。

9.展開と運用

名刺・Web・サインへ展開。運用で出た改善はマニュアルへ反映。ロゴは作って終わりではなく、使って育てるものです。

【事例】実際にあったロゴ制作ストーリー

ロゴに対するデザイナーの向き合い方

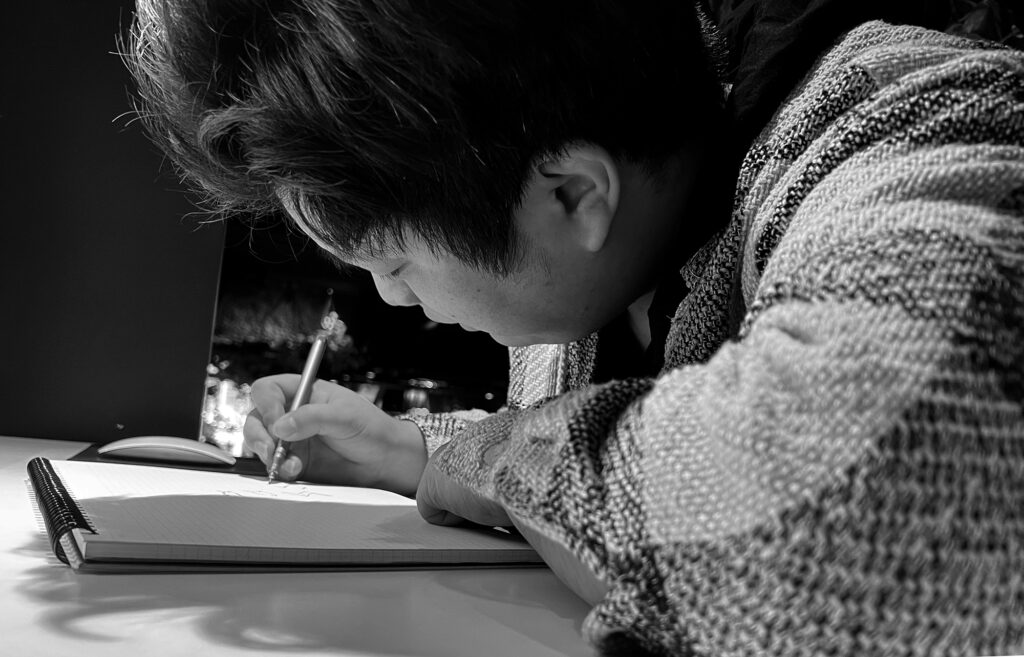

ロゴ制作では、まずは手描きで複数案、ペンを持って紙を「荒らす」ところから始めます。目的は“正解を当てる”ことではなく、可能性を出し切ること。

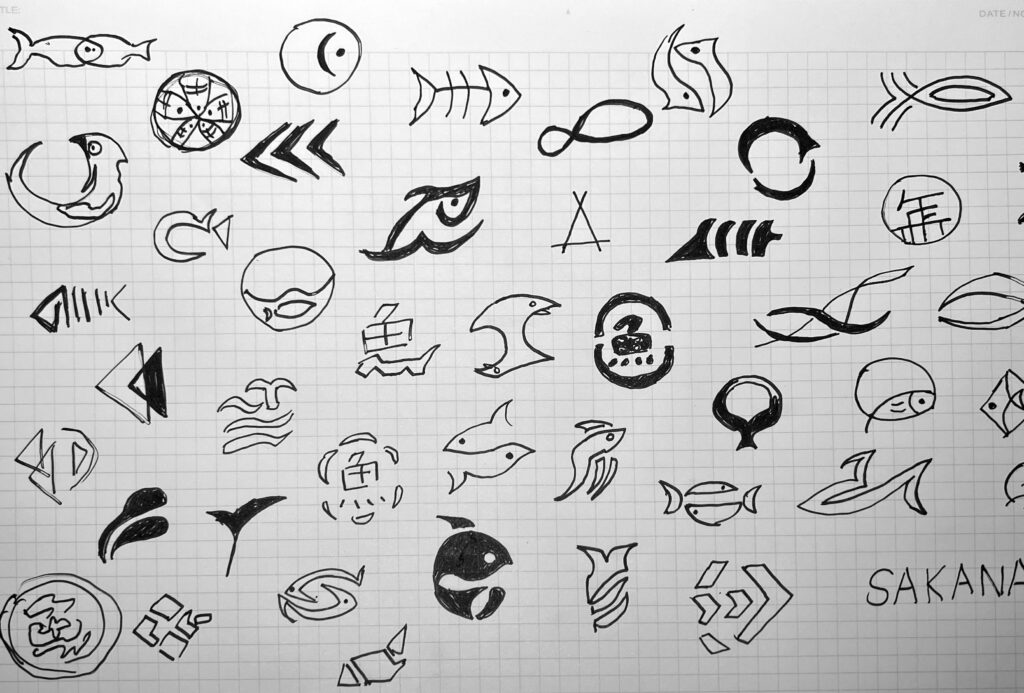

ラフスケッチの数は案件にもよりますが、大体100案前後のパターンを出すこともあります。

そうして出てきたラフ案を元に、企業コンセプトを表現できているか、ロゴとしての精度(再現性・視認性)は十分か、ヒアリングの条件に忠実か。

これらを考えながら、より企業にフィットしたデザインを研ぎ澄まし、ひとつのロゴが完成していきます。

ここからは実際のロゴ制作事例と共に流れを追いかけてみようと思います。

企業ロゴの作り方|制作の流れ9ステップ

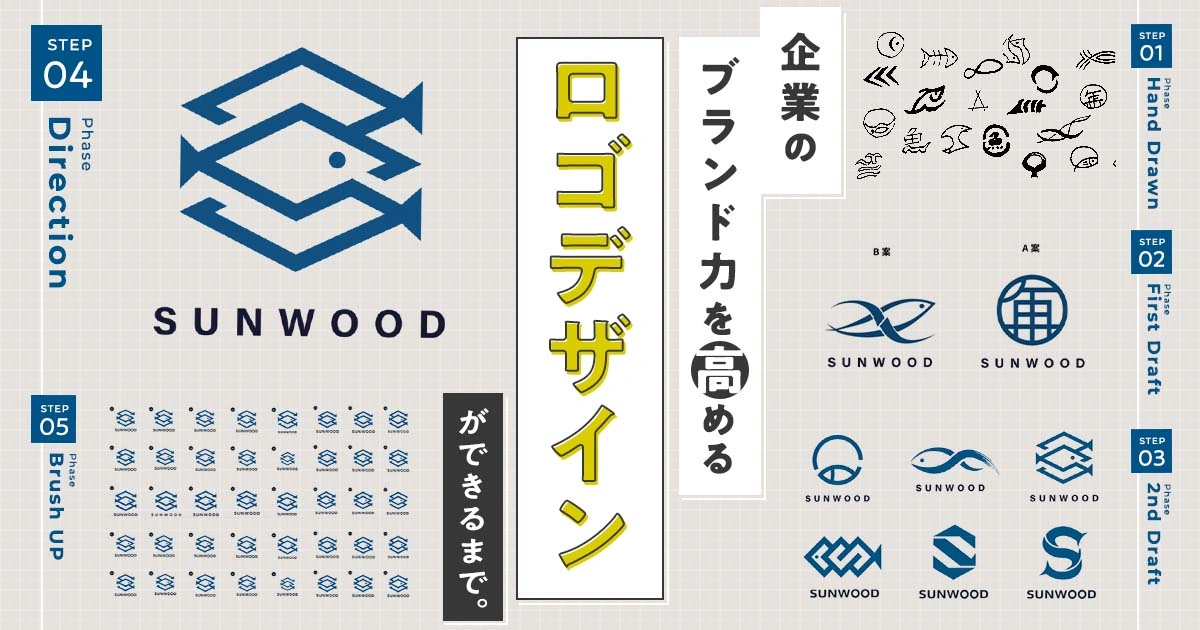

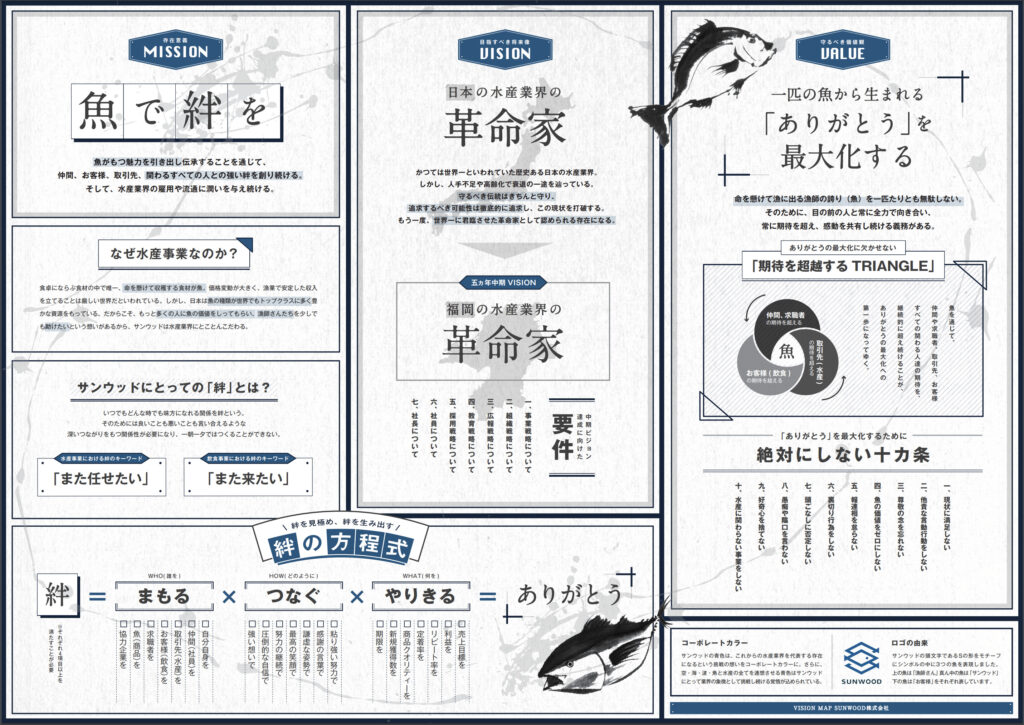

今回、企業ロゴの制作をご依頼いただいたのはSUNWOOD株式会社様。福岡県を拠点に水産卸事業と飲食店事業を展開されています。SUNWOOD様にはビジョンマップやコーポレートサイト(企業サイト)の制作をはじめとする企業ブランディングをご依頼をいただき、そのプロジェクトの中に企業ロゴの制作も含まれておりました。

①企業リサーチ

企業ロゴを作る上で欠かしてはいけない最初の1歩。それが企業リサーチです。ここをおろそかにしたまま企業ロゴを作ってしまうと企業ブランドやカラーなどに統一感のない“中身のないロゴ”になってしまいます。中身のないロゴが企業のシンボルなんて、いやですよね。

とにかくまずはリサーチします。どんな事業なのか、同業他社と比べてどんな強みがあるのか、業界に対してどんな思いを持っているのか、どんな理念を掲げているのか、社長はどんな人なのか…などなど。その企業のことなら全てを語れるというレベルまで理解を深めていきます。

トゥモローゲートの場合は企業ロゴやサイトなどを制作する前に「ビジョンマップ」という独自のサービスを制作するケースが多いです。ビジョンマップは膨大なヒアリングを元につくりあげたものなので、企業ロゴを制作するにあたって必要な情報はほとんど網羅されています。

SUNWOOD様の場合もビジョンマップを制作していたので、今回はそちらをメインにリサーチしていきました。

ビジョンマップの中でも注目したポイントはMISSIONの「魚で絆を」の部分です。ストーリー的にも会社の方向性的にもキーとなる言葉なので、ロゴを作る際に必要不可欠だなと感じました。

②ヒアリング

リサーチが終わったら、いざヒアリングです!

リサーチをした時点で会社のことや事業のことは理解できているので、このヒアリングフェーズでは既存のロゴに込めた思い、意図、デザインの好み、リニューアルしたいロゴのイメージなどをすり合わせる時間にします。

このヒアリングでトゥモローゲートは、企業活動におけるロゴの重要性、最新のロゴトレンド、競合他社のロゴ分析結果などをまとめた資料を共有するようにしています。このような資料を作ることで、一度のヒアリングでロゴの大枠な方向性をガチっと固めていきます。

ヒアリングをした中で以下が重要なポイントでした。

・魚を取り扱っている会社だとすぐわかるロゴであること

・他の媒体でも使えようなシンプルなロゴであること

・ロゴタイプではなくロゴマーク形式のロゴにしたいこと

以上3つをポイントをもとにロゴの制作を進めることにしました。

※ロゴタイプとロゴマークの違い

ロゴタイプはロゴのデザインに社名や商品名などの文字を使用すること。(例:Google)

ロゴマークは消費者がブランドを見分けるためのシンボルのようなデザイン。(例:Apple)

③制作スタート

トゥモローゲートが企業ロゴを作る際に必ず定めるのが「企業コンセプト」です。企業コンセプトをカンタンに説明すると「その企業が世の中にどんな価値を提供するのかを一言で表した言葉」です。

この企業コンセプトを事前に定めるのはロゴ制作の時だけでなく、企業サイトや会社案内を作る時も同じです。というよりトゥモローゲートが手がけるブランディングプロジェクトはどのような内容であろうと必ず企業コンセプトを定め、そのコンセプトを元に様々なツールを展開していくのが基本的な流れとなっています。

SUNWOOD様の企業コンセプトは「最高鮮度の、IKIGAIを。」

このコンセプトワードと、そこに込められた意図や想いを企業ロゴに反映していく必要があるため、制作にとりかかる前にこの企業コンセプトをしっかりと自分の中に落とし込みます。制作はそれからです。

④手書きでラフを100案出す

企業コンセプトの理解、企業リサーチ、ヒアリングなどでインプットした情報を元にロゴを作っていきます。どのデザインにも言えることですが、最初からパソコンを開いてデザインすることはほとんどありません。集中ブース(私語禁止)にこもって、まずは手描きで100案前後の手書きラフスケッチから始めることが多いです。

ラフスケッチをする主な目的は“正解を当てる”ことではなく、ロゴの方向性を出し切ること。「こんなデザインはどうだろう?」「こんな表現はコンセプトに合わないかな?」など、試行錯誤しながらまったく違う複数の方向案を持っていく。

デザインにはひとそれぞれの好みの世界も必ずやってきます。ここで分岐をつくると、その後のコミュニケーションコストは減少し、合意への効率・納得感が劇的に上がります。

仕上げは「0.1mmと1°」の世界です。最小サイズで読めるか、白黒反転で崩れないか、背景が変わっても壊れないか。美意識というより、未来の運用担当の肩を軽くするためのホスピタリティなんだ、と今は思っています。個人的にはここがロゴ制作の中で一番好きなフェーズです。思考が広がっていく過程が楽しいんですよね。

⑤ラフ案からベスト3を選んでデザインしていく

100以上書いたラフ案からベスト3を選んでいきます。選ぶ際のポイントは主に以下の3つ。

・企業コンセプトを表現できているかどうか

・ロゴデザインとして精度が高いかどうか

・ヒアリングの内容に沿っているかどうか

企業ロゴにおいて最も重要なのはその企業らしさが表現されているかどうかです。ただカッコよくてオシャレなだけでは会社のブランドを表現しているとは言えません。そういったある種の“欠点”をさまざまな視点でチェックし、ロゴを精査していきます。

そうして厳選したSUNWOOD様の3つのロゴはこちら。

ヒアリングの際に「魚を取り扱っている会社とわかるようなロゴがいい」「できるだけシンプルなデザインがいい」というオーダーをいただいていたのでその2点を意識しながらコンセプトに沿ったロゴに仕上げました。

ちなみに複数案お客様に提案する場合は似たようなロゴを提案してはいけません。全く違うパターンのロゴを複数案用意して選んでもらうことが大切です。

⑥初稿提案

さあ、厳選した3つのロゴをいざ提案です。

提案の際にお見せする資料には、ロゴに込められたストーリー、ロゴをWebサイトなどに使用したときのイメージを伝えるモックアップなどを乗せます。その資料を元にデザイナーまたはディレクターがプレゼンします。

⑦フィードバックを元にデザインを修正

さて、提案が終わり、そこでいただいたフィードバックを元にロゴを修正していきます。

SUNWOOD様からいただいた主なフィードバックは「丸を使うロゴは避けたい」というもの。SUNWOOD様が運営されている通販サイトのロゴが丸をモチーフにしていたことから、それと企業ロゴを差別化したいという意図でした。

ここは反省ポイントです。通販サイトのロゴを事前に確認しておかなかった僕の落ち度です。そこまで気を張り巡らせた上でデザインしなければいけません。デザイナーの仕事はデザインするだけではありませんから。

さて。気を取り直して、いただいたフィードバックを元にラフに立ち戻り、より魚の形を強く表現したロゴを作ることにしました。そして迎えた二度目のご提案。最終的に以下のロゴの方向性に確定しました。

この中のから最終的には…

これに決定!

SUNWOOD様からは「魚を取り扱っている企業だと伝わりやすい」「3つの魚が繋がっているストーリーが事業にフィットしている」と感想をいただきました。

その上で「シンボルの形がSUNWOODの“S”にも見えるので、よりわかりやすくSに見えるようにするのはどうでしょう?」と提案いただきました。この提案には納得しかなかった(制作中に自分で気づきたかった…)のでブラッシュアップをすることに。いよいよ最終局面です。

⑧200%を目指すブラッシュアップ

シンボルの方向性が確定しているので、大きくデザインが変わることはありません。

ここからは細部に磨きをかけるブラッシュアップのフェーズです。デザインをさせていただくからには120%を、いや200%の完成度を目指すのがデザイナーとしてあるべき姿勢。

シンボルの形をよりSに近づけたり、シンボルが見やすいように余白を整えたり、第三者に意見をもらったり。この細部へのこだわりがロゴの精度を大きく左右します。

そんなブラッシュアップの過程を経て、最終的に最高の1案を選びます。

⑨完成

最終的に完成したロゴがこちら!

一瞬どこが変わったの?っと思うかもしれませんが、数多くの細かい調整が入っています。

・全体の線を太くして視認性をアップ

・文字間を詰めて力強さを表現

・シンボルの「S」の形が伝わりやすいように上下の魚の向きを変更

・全体の線の角度を整えて調整

・目を少し大きくして全体のバランスを調整

細かい調整を他にもたくさん施しました。その一つ一つがロゴのクオリティアップに欠かせないものなんです。

SUNWOOD様の社名の頭文字である「S」とヒアリングでお聞かせいただいた「魚」をモチーフにしたシンボル。またSUNWOOD様の事業である水産事業の構造(流れ)を魚が重なり合うデザインで表現しました。

下の魚は「漁師」、中央の魚は「SUNWOOD様」、上の魚は「お客さま」をそれぞれ表現。SUNWOOD様自身を表す中央の魚にだけ目を入れているのは、漁師から消費者まで関わることができるSUNWOOD様の特徴を表現しています。

さらに、 3 つの魚を繋ぎ合わせることで企業コンセプトワードにある「最高鮮度のIKIGAI」を届けるサンウッド様の想いを表現しました。

まとめ|ロゴ制作は企業ブランドの心臓

完成系だけを見たらカンタンに作られていそうなロゴですが、そこには企業ブランドコンセプトの設計、それをさまざまな視点で表現するラフスケッチの量産、実際のデザインと、さまざまなフェーズを経てやっと完成します。

この企業ロゴをベースにサイトやパンフレットなどの制作物は作られていきます。つまり、企業ブランドにおいてロゴは心臓のような存在。少なくとも僕たちトゥモローゲートは、ロゴはそれくらい大切なものなんだという意識を持って、制作させていただいています。

ロゴは完成してからが本番です。

言葉を握り、形にし、運用で壊れないように整える。言葉 → 形 → 運用の順で合意していけば、5年後、10年後に「作ってよかった」と胸を張れます。

最短でご相談いただく際は、目的(KPI)/使用シーン/意思決定体制/参考と禁則/予算と納期の優先順位――この5点だけ持ってきてください。道筋はトゥモローゲートで最短経路を描きます。デザインは装飾ではなく、想いの翻訳。そして翻訳は、人と人でやるものです。迷いも反省も含めて、0.1mmずつ。一生使えるロゴを、一緒に目指しましょう。

久米川 裕二

トゥモローゲート株式会社 意匠制作部 サブマネージャー。 WEBデザイナー兼アートディレクター。15歳からデザインを学びはじめた自他ともに認めるデザインオタク。企画、構成、コーディング 、ディレクションも手掛ける。大手デザイン会社から2020年にトゥモローゲートに入社。

TEL 06-7167-3950