企業のブランドを顧客や求職者などのターゲットに向けて発信していくときに、必ず必要になってくるコンセプト。

ブランドコンセプトがなければ、どんなにデザインが洗練されていても、どんなに言葉が巧みでも、その企業が“何者なのか”は伝わりません。

見た目や表現の整合性はもちろんですが、企業の“らしさ”や“信念”を外部に届けるための軸として、ブランドコンセプトは機能します。

つまり、すべてのクリエイティブや発信、ツールなどのアウトプットは、このコンセプトを軸にして初めて意味を持つということ。

今回は、「そもそもブランドコンセプトとは何か?」という基本から、「どうやってそれを設計していくのか?」という実践的な視点まで、トゥモローゲートの考え方とともに紹介していきます。

ブランドコンセプトとは?

ブランドコンセプトとは、企業の強みと価値を見極めて、そのブランドの核となり、そこから始まるブランディングプロジェクトの方針となっていく本質的な言葉です。

WEBサイトや映像、パンフレットなど、企業がブランドを発信(アウトプット)していくときには、必ずターゲットが存在します。このターゲットに対して最も魅力的に、効果的に、戦略的に伝わるかどうか。ブランドコンセプトがあるかどうかで、アウトプットの質がまったく変わってきます。

ブランディングにおいて、コンセプトを立てることは切っても切れない関係なのです。

ブランドコンセプトがもたらす効果

ブランドコンセプトは単なるスローガンやキャッチコピーではなく、企業の行動や意思決定を方向付ける「軸」です。その効果を理解することで、なぜ時間をかけて立てる必要があるのかが明確になります。ここでは3つの代表的な効果を紹介します。

発信やデザインの方向性がぶれない

ブランドコンセプトを軸にすることで、SNS投稿、広告、WEBサイト、パンフレットなど、あらゆるアウトプットのデザインや言葉遣いが統一されます。結果として、見た人が「あの会社らしい」とすぐに認識できるブランドイメージが確立します。

ターゲットに深く響くメッセージを届けられる

明確なコンセプトがあれば、ターゲットが求めている価値や感情に的確にアプローチできます。誰に向けた言葉なのかがはっきりするため情報が“刺さる”確率が格段に上がり、確度の高い問い合わせや採用エントリーの獲得につながります。

長期的なブランド価値の積み上げが可能になる

短期的なトレンドや流行に左右されず、長期的に一貫した発信を続けることで、世間に対して「このブランドといえば○○」という強いイメージが定着します。その結果、価格競争に巻き込まれにくく、ブランド自体の価値が高まります。

コンセプトがないプロジェクトで起こりがちな失敗例

逆に、ブランドコンセプトがないとどうなるのか。発信やデザインが行き当たりばったりになり、顧客・社員・求職者に一貫性が伝わらなくなってしまいます。ここでは、実際に起こり得る失敗例を紹介します。

市場や競合の動きに振り回され、ブランド価値が長期的に築けない

競合が新しいサービスを出せば対抗した類似サービスを展開し、市場が変われば方向転換…といった行動を繰り返すうちに、自社の軸が見えなくなります。この状態では短期的な成果が出ても、長期的なブランド資産は積み上がりません。

キャンペーンや広告の軸がブレて印象が定まらない

媒体ごとにメッセージが変わることはありますが、一貫して持つべき軸はブレてはいけません。軸がブレると、「この企業は何を大事にしているのか」が伝わらず、最終的にはデザイン等のトンマナにも影響します。そうすると結果として、ブランドの存在感や印象が薄れてしまいます。

失敗しないブランドコンセプトの立て方

ブランドコンセプトは感覚や好みで決めるものではありません。戦略的なプロセスを踏むことで、ターゲットの納得感を得られる強いコンセプトが生まれます。ここからは、トゥモローゲートが実際に行っているブランドコンセプトの立て方をステップごとに解説します。

1.ヒアリング

ヒアリングの目的は、ただ話を聞いて情報を集めることではありません。

僕たちが大切にしているのは、「クライアント自身も気づいていない、本質的な課題や強みを見つけること」。

元々のブランディングによって解決したいことについてはもちろん、事業の仕組みやワークフロー、想いやビジョン、一見すると今回の案件とは関係ないところまで、あらゆる角度から深く掘り下げていきます。

そのうえで「どの市場の誰にコンセプトを届け、それによって何を変えたいのか?」を明確にし、ターゲットや競争環境も徹底的に分析していきます。

クライアント以上にクライアントを理解するつもりで向き合うこの工程が、戦略的なブランディングの土台になります。

2.プランニング(上流設計)

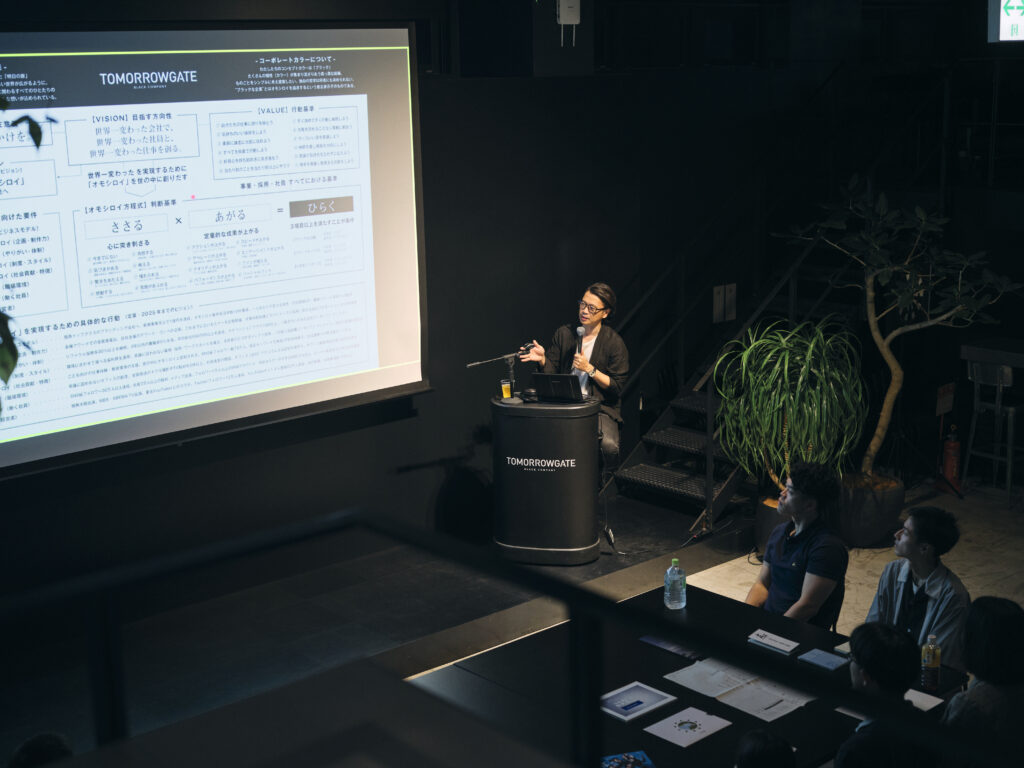

ヒアリングや市場調査、アンケート等で集めた情報は、独自の「プランニングシート」というフォーマットに整理・統合していきます。

そもそもブランディングの目的から、企業の強みや特徴、ターゲットのニーズ、市場状況(業界課題)などを体系的に設計できるようになっていて、いわば“戦略の設計図”のような存在。

単なる情報整理ではなく、「企業のエゴ」と「市場のニーズ」をどう接続するか。いわゆるマーケットインの視点を軸に、その企業・ブランドが対外的に与える提供価値を言語化していきます。

最終的には、ブランディングの目的やゴールに対して「それなら絶対勝てる」と、納得感のあるストーリーを描いていきます。

2-1.お題

プランニングシートでは、まず「お題」と称して、クライアントと共通認識を持った上での「今回解決したいこと」を立てます。

ここは、いわゆるプロジェクトのスタート地点。

もしここがズレていたら、このあと行っていく分析や戦略も全てずれたものになっていきます。ヒアリング時、提案時、事細かに確認していくのもそのためです。

そして、ここでのポイントはお題の解像度を上げすぎないことです。

プランニングがお題を起点としてあらゆる角度で深掘りし、可能性を探っていきます。ここでの解像度が高すぎると、その分思考が狭められて単一的になってしまうからです。

もちろん、頭の中ですでに出来上がっている人もいるかと思いますが、答えを急がずいきましょう。なんなら、クライアントが言っている言葉そのままでもいいくらいです。

2-2.問い〜課題の抽出

お題に対して、「なぜ?」を繰り返していくことで本質的な課題へと到達させます。

ぶっちゃけ、問いの質が答えの質を決めると言っても過言ではありません。

どういうことか?

簡単な例でいくと、「売上を上げたい」というお題に対して、「なぜ上げたいのか?」という問いを立ててもあまり意味はありません。売上は上げたいに決まっているからです。

立てるのであれば、「なぜ今売上が立てられていないのか?」が一つとして挙げられるでしょう。そこからさらに、「いつから?」「具体的にどの部門の売上が?」「それによる影響は?」などどんどん深掘りをしていくと、いずれ今回解決すべき課題に辿り着いていきます。

ここでどれだけ質の高い問いを繰り出し、深掘りしていくか。もしくは違った角度からの問いを立て、新たな切り口を見つけるか。後の戦略や企画に大きく影響します。

2-3.ターゲット分析

解決するべき課題が見えたら、今度は調査した情報をまとめていきます。

事業課題であれば顧客、採用課題であれば求職者を主にターゲットとし、それぞれの特性や欲求(ストレス)について考えていきます。

ここで大切なのは、徹底したユーザー目線。

うっかりここが抜けたまま考えていると、ものすごく都合のいいターゲット像が完成してしまいます。

・ターゲット:ロジカルで筋の通った、かつ尖った企画を立てるのが好きな学生

・欲求(ストレス):年齢やキャリアなく活躍できるブランディングの会社で働きたいと思っている

…こんな理想の学生いるでしょうか?

答えは言うまでもありません。

実際に設定するターゲットとその欲求は、あくまで聞いた情報やヒアリングした内容をもとに設定します。もちろん、ある程度の仮説を滲ませることで戦略にオリジナリティを加えることはありますが、それでもあまりに希望的観測すぎるものは全て却下です。

意外とここの設定、クライアントが希望した層をそのまま設定しがちなので注意です。

2-4.市場・競合調査

さて、ターゲットと抱える欲求が定まったところで、今度は業界や市場、競合について調べていきます。ちなみに、通常は自社(企業)から最も遠い業界から調べろと言う話もありますが、基本的には僕はターゲットから調べます。

理由は簡単で、ターゲットユーザーの課題を解決するのがいつだって企業の使命だからです。マスに届けるプロダクトや広告ではなくブランディングです。理念やビジョンに共感したユーザーや、共感しそうなユーザーにどう届けるかが重要なんです。

話を戻すと、ここでの市場調査ももちろん事実に基づいて調べていくんですが、少しターゲット分析とは違います。ここで大事にしているのは、

今の市場や競合は、ターゲットの課題や欲求を解決しているのか?できるのか?

です。

この視点を持って調査をしていくことで、無駄な情報や考察なく効率よく調べていくことができます。もちろん全く関係のない市場の情報から勝ち筋を見出すことはあります。しかし、ブランドの届け先には必ずターゲットがいます。であれば、調査をしていく軸も「ターゲット」であるべきなのです。

2-5.企業の強み・特徴

ターゲットユーザーの特性と欲求、市場の状況が掴めたところで、いよいよクライアント企業の特徴について深掘っていきます。と言っても、この段階までヒアリングをしていると、企業の特徴はもうあらかた頭に入っていることが多く、新たに調べるということはあまりありません。それよりも大事なのは、その強みをどういった切り口でターゲットや業界の課題に当てていくかです。

ちなみに、企業がブランディングにおいて勝てるポジションをとっていくには基本的には二つのパターンになります。

・競合(同じ領域)の中で圧倒的なトップをとっていくか

・誰もいない領域にポジショニングするか

トゥモローゲートのマーケットインの考え方をもって、上記のどちらにポジショニングをとっていくかを、ブランディングの観点を前提として戦略的に切り口を考えていきます。

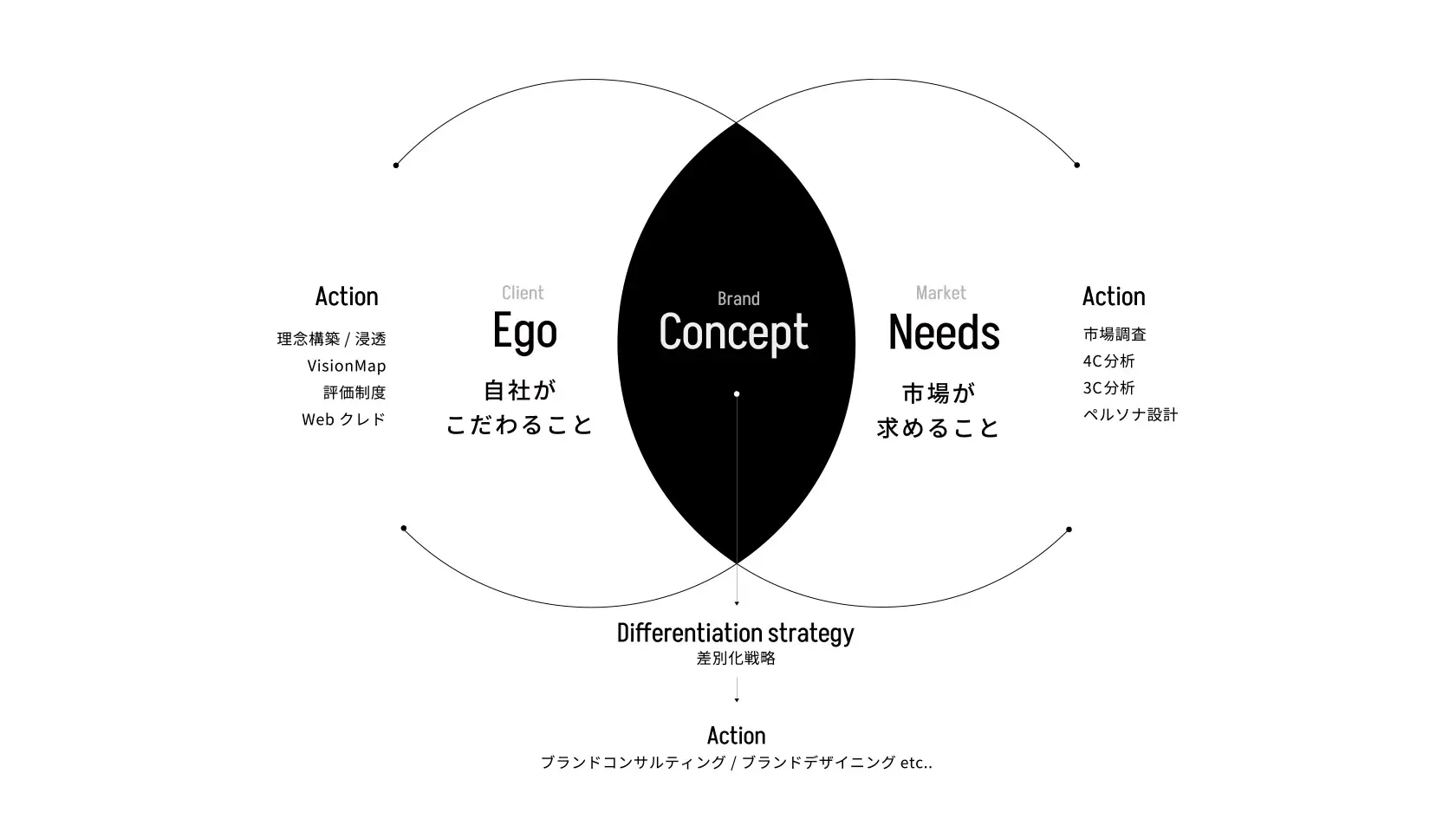

2-6.マーケットイン

トゥモローゲートの考えるマーケットインとは、完全に市場に合わせにいく戦略設計ではなく、そこに企業の考える「ego」とのバランスをとっていくことを示します。

企業にはたくさんの魅力や実績・こだわりがありますが、それらすべてを一方的に発信しても誰にもささりません。ブランディングの目的に直結する“核”を見極め、ターゲットの多様なニーズの中からも、最も重要なポイントに絞り込む。

この両者をピタッと接続することで、ただの自慢にも、ただの迎合にもならない、“その企業にしか出せないブランド価値”を生み出すことができます。

企業の「こうしたい(ego)」と、ターゲットの「こうしてほしい(needs)」。

この両方を同時に満たす考え方こそが、トゥモローゲートが考える「マーケットイン」です。

2-7.コンセプト / キャッチコピー策定

そうして出来上がる言葉が、「プロジェクトの核となる、ブランディングの方向性を示す言葉」となります。

明確な企業のブランドを、それを求めるターゲットに届く形で伝える。さらにそれが自社にしかできないというロジックで納得できる。これをもとに展開していく各ツールや企画には、必然的にその企業“らしさ”が滲んでくるようになります。

ブランドコンセプト策定のポイント

ブランディングにおいて、絶対に忘れてはいけないことがあります。

それは、「コンセプト」と「それに基づいて展開されていく企画」が、その企業のビジョンに向かっていくものかどうか。僕たちが企画する上で最も大切にしなければならないことです。

コンセプトは作った瞬間がゴールではなく、長く機能し続けることが重要です。そのためには策定時から「ぶれない基準」を持つ必要があります。ここでは、長期的に価値を発揮するために押さえておくべき視点を解説します。

ビジョンにつながるかを常に確認

ブランドコンセプトは、企業が将来どうありたいかというビジョンに常に向かうものである必要があります。

例えば、ビジョンで「環境負荷ゼロの製品開発を目指す」と掲げている企業があったとします。コンセプト設計の段階で、「価格が安い方が売れるから」という市場に寄りすぎた方向性を定めてしまえば、瞬く間に矛盾が生じます。

戦略段階から「このコンセプトは自分たちのビジョンにつながるものか?」を繰り返し確認し、方向性をぶらさないことが重要です。

そして、その判断基準は今だけでなく、5年後・10年後に「あのときブランディングしてよかった」と思えるかどうかに置くべきです。市場動向やトレンドへの適合に加え、未来の顧客ニーズや社会の変化を見越して設計することで、ビジョン実現に向かって着実に進める強い組織をつくることができます。

短期数字だけで判断しない

例えばWEBサイトをつくるとき、目先(つくって半年後など)の成果にどうしても目が行きがちです。もちろん、そこも追い求めていくべきではありますが、僕らが提供しているものはブランディング。オモシロイ会社づくりです。つくったもの、提供したものによって、その会社がビジョンに近づいた上で成果につながること。これが実現できないとトゥモローゲートの提供価値とは言えません。短期的なキャンペーン効果やアクセス数だけでなく、長期的な信頼構築を目的に設計すべきです。

ブランドコンセプトを形にするステップ

策定したブランドコンセプトは、社内外での活用によって初めて価値を持ちます。ここでは、そのコンセプトを具体的な施策やツールに落とし込み、実際にブランドを動かしていくためのステップを紹介します。

WEBサイト・映像・パンフレットへの落とし込み

ブランドコンセプトは作っただけでは意味がありません。WEBサイトの文章やデザイン、会社紹介動画、パンフレットなど、顧客接点となるあらゆる媒体に反映させます。例えば「挑戦」をコンセプトにするなら、コピーや写真、色使いにもその躍動感を感じさせる要素を取り入れます。

継続的な見直しの重要性

市場や顧客の価値観は常に変化します。コンセプトも作ったら終わりではなく、年単位で見直すことでターゲットに合ったメッセージを維持できます。ただし、コロコロ変えるのではなく、「変えるべき点」と「守るべき点」を明確にしながらアップデートすることが重要です。

まとめ

ブランドコンセプトは、デザインやコピーなど表現の“前”に必ず考えるべきものです。

どんな価値を、誰に届けたいのか。

その軸がしっかりしていれば、アウトプットもブレません。

トゥモローゲートは、単に「見た目を整える」「売れる戦略を立てる」のではなく、「企業のあり方(ブランド)を言語化し、きちんと伝えるべき人に伝わるカタチにする」ことをブランディングだと考えています。

だからこそ、コンセプト設計に最も時間をかけるし、企業ごとにまったく違うストーリーを描いています。

もし、これから本気でブランドをつくっていきたい、自分たちの“らしさ”を見つけたいと思っている方がいれば、ぜひ一度ご相談ください。

▶︎サービスの詳細はこちら

▶︎ブランディングのご相談はこちら

「一緒にブランドを育てていきたい」と思える企業と出会えるのを、楽しみにしています。

なお、ここで立てたブランドコンセプトをどうやってWEBサイトや映像、パンフレットといった“かたち”に落とし込んでいくのか?そのあたりの話は、また別のメンバーがそれぞれのブログで紹介していく予定です。

ぜひそちらも合わせて読んでみてください。

高馬 直広

トゥモローゲート株式会社意匠制作部マネージャー。飲食店で勤務しながら独学でプログラミングを習得し、数社のデザイン会社を経て18年にトゥモローゲートに入社した。フロントエンドエンジニアとしてWEBサイト制作を担当する一方、マネジメント業務にも携わっている。

TEL 06-7167-3950